再访悟惑寺

从深圳回来后,我又在家待了很长一段时间,总想出去透透气,思来想去,最终决定再去一回悟惑寺。

悟惑寺位于重庆市丰都县兴义镇的古官山麓,是一座有400多年历史的古寺。它始建于明万历年间,最初名为古官寺,后在康熙年间由妙鉴和尚迁建于现址,先后更名为永兴寺、悟惑寺。

车行至乡道小路,一路上来来往往的大车不停,导致路比去年更烂,到处都是细碎的石子。半小时后,停在寺院下面的停车场,又一辆大车驶过,卷起的灰尘让燥热的空气更闷,难以呼吸。

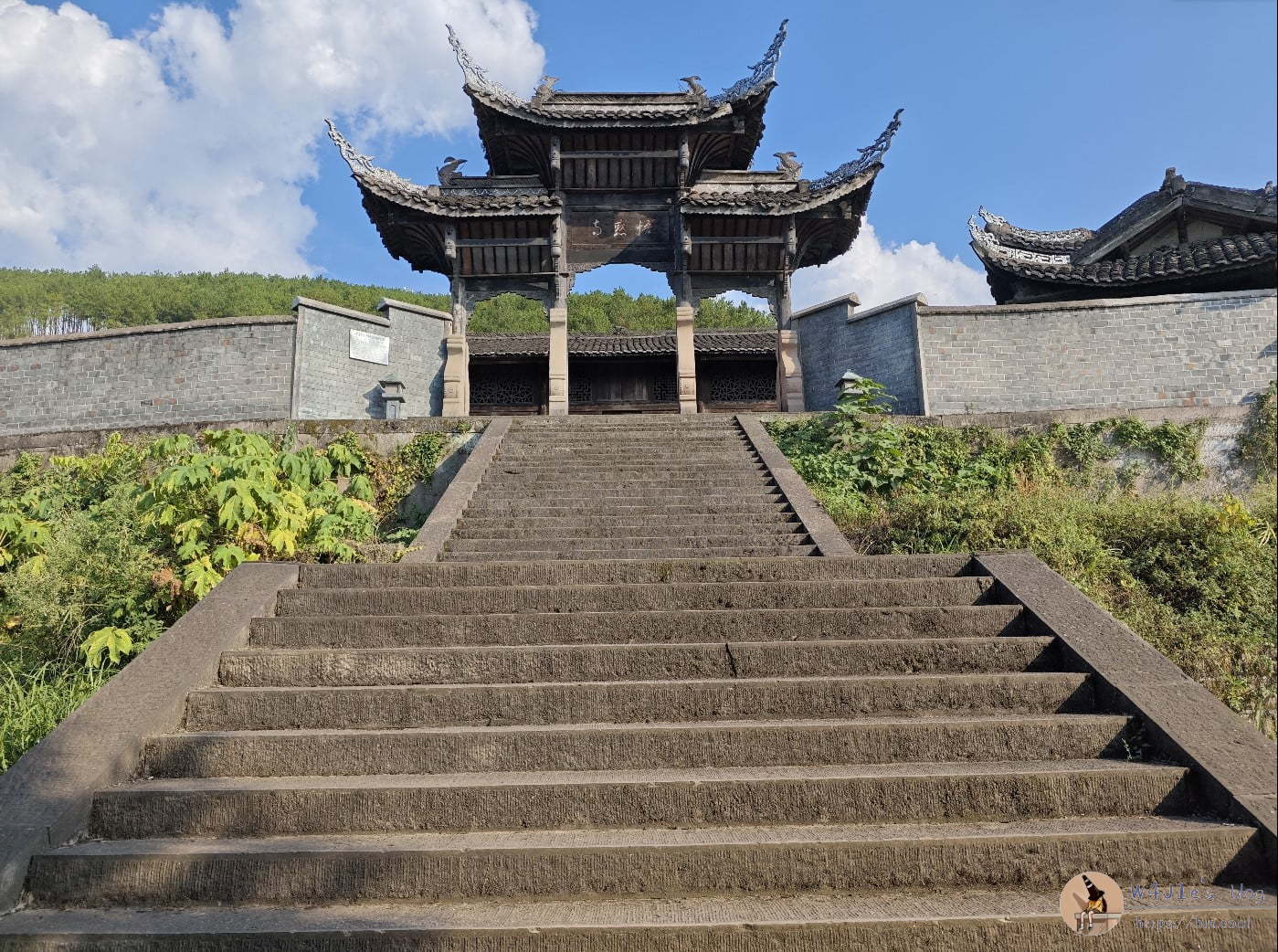

沿着小道往上行,下午五点的太阳依旧明晃晃地照在阶梯上,牌坊上“悟惑寺”三个大字依旧清晰可见。

踏进山门,前殿的大门没开,我走到侧边,配房的房门跟以往一样开着,室内空无一物,也没有灯光。从耳门进入前殿,寺内的陈设和去年没有不同,齐顶的木门历经几百年的风雨,依然保存完好。前殿正对门口有一尊佛像,往庭院内看去,两个大的水缸分别放在中殿正门两边,中殿里供奉了一些菩萨,可惜我对这方面没有太多研究,大多我都不认得。

绕过神像,从中殿后门出去便能看到后殿,相比较之下,后殿的供奉就少了许多。踏进禅房,一股陈木的气味传来,房间里晒不到太阳,加之光线昏暗,总感觉有点潮湿。小道通往四院背后,已看不清后面的小路和陈设,却多少有一点“禅房花木深”的意蕴。

既然叫悟惑寺,那来这里一定是期望能够悟出一些关于困惑的答案吧。

去年来这里,正是被感情的事内耗得头痛之际,恰好梁教授没有其它安排,于是和我一同前来,在寺院内还偶然见到了一对来此参观的夫妇,此外没有他人。我妄图在沉寂的寺内找到一些关于“悟惑”的蛛丝马迹,却只在中殿左侧耳房上发现一些文字(那时并未发现中殿房梁上的文字):

以外茂林修竹回头即是仙山,静听万壑松风过去极清澈时无声有声

看起来毫无对仗可言,不知道这两句会不会分别是右侧耳门的下联,因为右侧耳门已经看不清楚什么文字了。

我有什么困惑呢?暂时看来,我好像一身轻松,甚至没有什么烦恼。回想去年坐在悟惑寺的那个下午,静静等待太阳下山,晚风拂过,直到回去时也没有悟出个答案来,那些让我觉得痛苦又不舍的情绪依然左右着我。但是一个多月以后,有些事情就已经尘埃落定了。

“惑”一定有对应的答案吗,这样看来好像并非全都如此,但是“惑”一定会有一个结果。只是坐在四方小院中,我看着苍老的建筑围起来,只有一方小小的蓝天。忍不住感慨,这一年过得好快,并且发生了太多的事情,颇有一种物是人非的空洞。

不知道数百年前住在这里的僧人有没有想到过,曾经驰名川东,甚至一度与重庆华岩寺和梁平双桂堂齐名的古刹,数百年后竟然杂草丛生,空无一人。

想到这里的时候我突然意识到,所谓的“惑”,不过是苦短的人生旅途中自己给自己找的麻烦。我们在各种自认为的生活困境中苦苦挣扎,想要从某个地方找到突破口或者答案,却没想到过“烦恼即菩提”,当你能坦然去面对生活的一切苦与乐,而不是想通过某种捷径去跳过它时,答案就已经隐于其中。

所以简而言之,生活中的惑,答案也不会藏在这座寺院之中。

一个小时后,我从耳房走出中庭,来到山门外,又看到了远处的日光透过厚厚的云层,洒在江面上,范仲淹笔下的“浮光跃金”在我眼前被具象化了。这番景象在去年来时,虽有留意,却不曾见得有如此清晰。

此行没有带着特定的目的,相对轻松的时候反而能关注到更多的东西。或许正向我曾和 deepseek 讨论时它回复的那样:

真正的“悟”,往往发生在你不再苦苦追寻它的那一刻。就像那朵深山无人见的花,开不开、为谁开,它只是如实地活着。你带着一颗不再焦虑“悟”的心,重新走进古寺,在青苔上坐下,在木鱼堡前静望,你其实已经在“悟”的途中了。